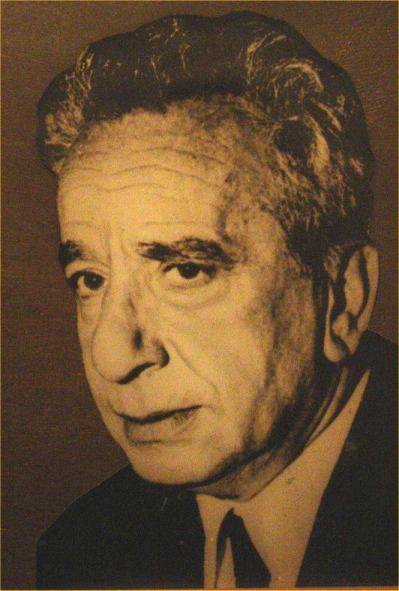

Pròleg de Carlos Pujol

a la primera edició castellana

(Planeta, 1969)

“... El resultado de más de veinte años de un trabajo lento y minucioso ha sido este libro desde cuyas páginas nos hablan tres voces –la de Luís, la de Trini y la de Cruells– que se armonizan para componer una crónica de las crisis de unas almas y de un momento histórico; y en el centro de estos tres monólogos encontraremos a un cuarto personaje, Solerás, a quien sólo conocemos por el impacto que su personalidad produce en estas vidas, pero que es el verdadero protagonista de la acción, aunque su voz nos llegue siempre a través de los otros. Solerás es quien mejor resume también el sentido último de la obra, su pivote temático: la incierta gloria del amor y de la guerra, asediada por el tiempo y los desengaños, que desemboca en el descubrimiento de lo sobrenatural.

En apariencia, el relato propiamente dicho se organiza en torno a esos dos temas viejos como el mundo, el amor y la guerra. Una mujer y tres hombres enamorados de ella, y todos, como el país entero, envueltos en el torbellino de la guerra civil. Pero esta anécdota argumental no tarda en proyectarse hacia una búsqueda desesperada de un Dios que, en medio de la tragedia, parece más inasible y contradictorio que nunca.

En el fondo es esta dimensión religiosa la que caracteriza y configura a la novela que, sin embargo, no tiene casi nada que ver con las típicas "novelas de conversiones" tan en boga en cierta época no muy lejana. En la perspectiva que adopta Sales no se trata en modo alguno de "convertirse", de pasar a ser algo distinto centrando el conflicto en la distancia que puede separar a la fe de las obras; la fe no aparece aquí como algo conquistado ya, sino como una evidencia con la que se lucha todos los días, que se gana y se pierde –también se pierde, por decirlo así– cotidianamente; como algo que es la negación misma de la seguridad, que no puede poseerse, sino que nos posee; ni consuelo ni puntal, ni siquiera guía, sino un elemento doloroso y turbador que se siente incrustado en el alma y con el que hay que combatir sin desmayo, como Jacob con el ángel.

A simple vista, las consecuencias no deben de parecer muy edificantes, en el sentido de que no vemos a los personajes "cambiar de vida", "hacerse mejores", según los clisés comúnmente adoptados por la hagiografía tradicional; más que lo que hacen, cuenta su actitud ante el misterio de Dios, a menudo desconcertante y contradictoria. Ello se advierte sobre todo en el personaje clave de Solerás, mitad filósofo cínico, mitad santo de rompe y rasga, que ejemplariza la idea de una fe que no es certidumbre y sosiego, sino "temor y temblor", como diría su admirado Kierkegaard; una lucha a muerte consigo mismo y con la imagen que el mundo nos da de Dios, que se traduce en chirriantes paradojas, en escandalosas truculencias, en ácidos chistes de regusto casi blasfemo.

El humor histriónico y estrafalario de Solerás viene a ser, por otra parte, como un disfraz novelesco de un romanticismo de la juventud y de la fidelidad a ella, a unos grandes ideales que todas las personas mayores traicionan de un modo u otro; este incorregible romántico enamorado del fracaso, de todas las causas perdidas y de todos los imposibles, que haría suyo el verso de Laforgue: Qu'ils sont beaux les trains manqués!, es el personaje que mejor sintetiza las diversas facetas del libro estableciendo entre ellas las conexiones que nos ayudan a orientarnos: Solerás deriva del mismo prototipo biográfico de los otros tres protagonistas (el del desarraigado sin familia o en pugna con ella, sin ideología concreta, acosado a un tiempo por los desengaños y por la evidencia de la fe), comparte con ellos esa desazonante mezcla de ascetismo y melancolía por la juventud que huye, de intimidad dolorida y tensión heroica frustrada; y su romanticismo exasperado apunta finalmente a la idea que informa toda la novela: la de la superación del desengaño por medio de la negación del mundo y de sus pompas (hoy quizá diríamos simplemente sus circunstancias).

Ante los embates de la vida en unos momentos cruciales –los de la guerra, la derrota y, sobre todo para Cruells, los de la posguerra– se reacciona refugiándose en una espiritualidad crispadamente barroca que da un trasfondo de tonalidades ascéticas a todo el libro; la reflexión desengañada sobre las cosas, la insistencia en "lo Obsceno y lo Macabro", la marcada aversión por el sexo, todo ese repliegue hacia formas de vida interior, conducen en sus puntos extremos a esa especie de anarquismo cristiano que ilustra Solerás o a la neurastenia final en la que se hunde Cruells.

Lo extraordinario es que esta densa meditación sobre el hombre y su destino, con un mensaje tan claro de renuncia, una obra en la que Dios cuenta más por lo que no se sabe que por lo que se sabe, con una perspectiva tan alta –que Trini traduce significativamente en términos de geología, para la cual "los siglos son un suspiro y los milenios un sueño"– se camufle tan agilmente bajo las apariencias más divertidas y pintorescos. Es el contraste entre lo más grave y lo más bufo, tan caro al barroco, tan de Quevedo, por ejemplo. Pero quizá el nombre que convendría evocar aquí fuera el de Flaubert, con quien Sales comparte una verdadera fascinación por la tontería, sobre todo por la tontería solemne, pomposa, con pretensiones, por la tontería con cuello duro. Al igual que en Flaubert, las intenciones metafísicas y lo disparatadamente jocoso más que contrastar, confluyen en una misma consecuencia desengañada: la tontería de Bouvard y Pécuchet, como la de los graciosos fantoches de esta novela, que no abren la boca más que para decir con toda seriedad y con el mayor énfasis las sandeces más espectaculares, está ahí como un símbolo trágico-bufo de la inanidad del hombre, de su ridícula confianza en sí mismo, de su impotencia por cosechar algo más que un fracaso que –de ahí su comicidad– está muy lejos de sospechar.

También importante es el papel que desempeña en la novela el encuadre histórico, el marco concreto dentro del cual se desarrollan las experiencias decisivas de los personajes. La guerra civil –más que el período de la posguerra, deformado y entenebrecido por la mente enferma del narrador, Cruells– se nos da como un ajustado testimonio, con minuciosas reconstrucciones de ambientes, que está muy lejos de cualquier género de odios o fervores ideológicos. Una frase del padre de Trini puede resumir esta actitud mejor que cualquier otro comentario: "La gente no deberíamos unirnos por las ideas, sino por los sentimientos". Y es efectivamente según sus sentimientos, buenos o malos, por lo que el autor juzga a sus criaturas, al margen de su filiación política, de su clase social, de sus creencias religiosas; no se juzga a nadie por su manera de pensar, y sí solamente por la manera deentender la caridad con el prójimo en cada caso concreto. A un lado quedan así los que creen, como el anarquista Liberto Milmany, que el mundo es "un pastel en el que hincar los dientes", las encopetadas señoronas del palacio del barrio de San Justo, tan cegadas por el orgullo de casta, o la tía de Cruells con su caricatura de la caridad, la propia madre de Trini, el turbio Lamoneda; al otro, los que se salvan por su generosidad humana, por su comprensión, tanto un anarquista como el viejo Milmany, como el anciano marqués o un patrono tan "burgués" como tío Eusebio.

Este enfoque suprapolítico queda bien representado por la extraña figura de Solerás, que se mueve constantemente en un plano de equívocos y paradojas, empeñado siempre en llevar la contraria a todo el mundo y en romper los moldes en los que las circunstancias van encajando a la gente. En una ocasión, rodeado de anarquistas que esperan de él el más incendiario de los discursos, afirma que no quiere tener nada que ver ni con las águilas nietzscheanas ni con las hegelianas; lo cual traducido al lenguaje vulgar significa que condena por igual a los fascistas y a los comunistas. Y a continuación se declara una modesta ave del corral de Kierkegaard, opción que, obviamente, no aspira a resolver el dilema, ya que da una respuesta que pertenece a otro orden de cosas, como orillando la disyuntiva –y con ella la problemática misma de lo político– para situarse en otro plano que juzga superior.

No es uno de los menores méritos de esta obra áspera y entrañable, la calidad y la belleza de la prosa con que ha sido escrita; una prosa escueta a veces, zumbona otras, lírica de vez en cuando, fluidamente coloquial casi siempre, elegante y bien conducida por encima de todo, que arropa con mucho tacto las obligadas estridencias del tema, cuyo tema tormentoso se encauza artísticamente con una delicadeza y un equilibrio que, para decirso con un verso famoso, "corrige la fiebre de su mano".”